En los años 70, Suiza estaba a punto de perder algo que la definía: la relojería. Los japoneses habían tomado el mercado con relojes baratos, precisos y tecnológicos y los suizos no podían competir Hasta que alguien decidió hacer lo impensable: Swatch

Durante siglos, Suiza fue sinónimo de relojes: precisión, lujo, ingeniería, tradición. Marcas como Omega, Longines o Patek Philippe eran el estándar mundial y miles de empleos dependían de aquella industria artesanal que parecía inamovible.

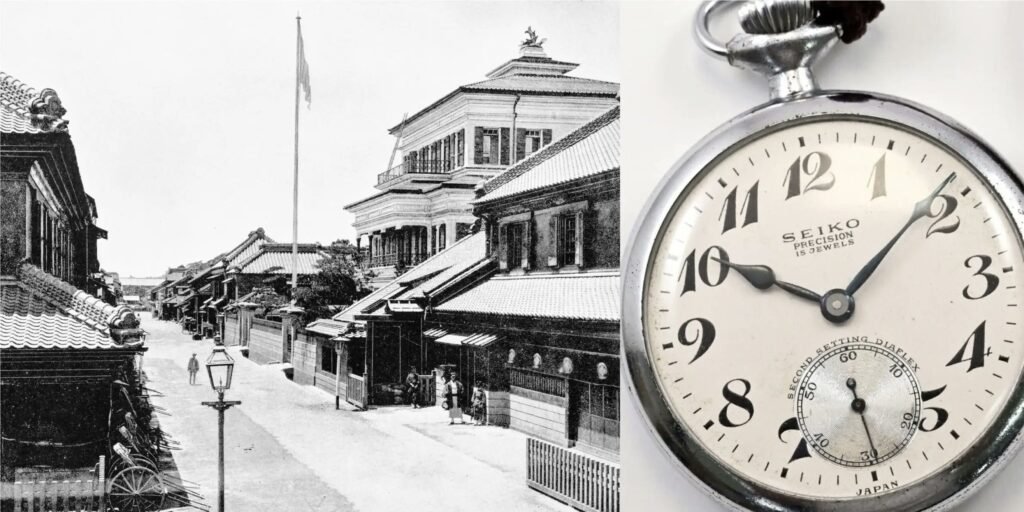

Pero a finales de los años 60 llegó la revolución del cuarzo: un sistema electrónico más barato, más exacto y mucho más fácil de fabricar. Los relojes japoneses de marcas como Seiko empezaron a inundar el mundo con modelos modernos, fiables y accesibles.

La relojería suiza, aferrada a sus mecanismos clásicos, no reaccionó a tiempo, así que las ventas se desplomaron, decenas de empresas cerraron, miles de relojeros perdieron su empleo y la industria que había dado identidad al país comenzó a tambalearse.

Entre 1970 y 1983, Suiza pasó de tener el 50 % del mercado mundial de relojes a apenas un 15 %, mientras Japón dominaba la escena global con una producción diez veces más eficiente.

Fue entonces cuando apareció un personaje clave: Nicolas Hayek, un empresario de origen libanés-suizo, consultor de crisis industriales, que propuso algo que muchos consideraron un suicidio: un reloj barato, sencillo, juvenil, de plástico y suizo.

La idea era crear un producto radicalmente distinto.: En lugar de competir con el lujo, competir con el volumen. En lugar de vender tradición, vender diseño, color, moda. Y en lugar de producir por piezas, integrar todo en un único bloque.

Así nació Swatch: nombre derivado de “Second Watch”, un reloj pensado para ser divertido, asequible y coleccionable, casi como un complemento de ropa con menos piezas, fabricación automatizada y un marketing audaz que rompía con todo lo anterior.

El primer Swatch salió al mercado en 1983 y fue un éxito inmediato porque era colorido, ligero, innovador, económico y con un diseño suizo estampado en la caja, que demostraba que se podía ser moderno sin dejar de ser de calidad.

En dos años, Swatch había vendido más de 2 millones de unidades y se había convertido en un fenómeno cultural. Cada colección se agotaba, nacían comunidades de coleccionistas y se instalaba la idea de que un reloj no tenía que durar toda la vida, sino contarla.

Pero Swatch no era solo un producto: era la punta de lanza de un plan mayor, porque Hayek fusionó las grandes firmas en crisis en un solo conglomerado, el SMH Group, que más tarde pasaría a llamarse The Swatch Group, el mayor grupo relojero del mundo.

Gracias a ese movimiento, marcas como Omega, Longines, Breguet o Tissot sobrevivieron, se reestructuraron y volvieron a crecer, ahora bajo una misma estrategia industrial, con Swatch como locomotora de ventas y símbolo de renacimiento.

Swatch salvó la relojería suiza no solo porque vendía relojes, sino porque devolvió la autoestima a una industria humillada, modernizó su producción, reeducó al consumidor y demostró que lo suizo podía seguir siendo relevante en el siglo XXI.

Hoy el Swatch se sigue vendiendo en todo el mundo, con miles de ediciones, colaboraciones con artistas, series limitadas y estrategias de colección. Sigue siendo barato, simple e ingenioso y sigue diciendo “Swiss Made” en la esfera.

Y todo comenzó con una idea que parecía absurda: salvar el lujo con plástico, salvar la tradición con innovación, salvar la historia con un cambio radical. Una lección de estrategia, diseño y orgullo industrial